Pantopique de Gandhi

Texte de légende si nécessaire :

- Rappel des TAG ?

- Autre rappel ?

- Lien vers autre Pantopique

Texte introductif : Et hanc quidem praeter oppida multa duae civitates exornant Seleucia opus Seleuci regis, et Claudiopolis quam deduxit coloniam Claudius Caesar. Isaura enim antehac nimium potens, olim subversa ut rebellatrix interneciva aegre vestigia claritudinis pristinae monstrat admodum pauca.

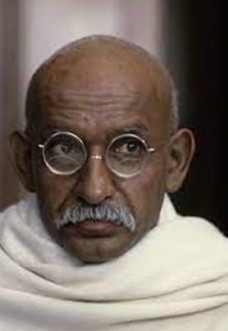

Gandhi. Un nom qui ne laisse généralement pas indifférent.

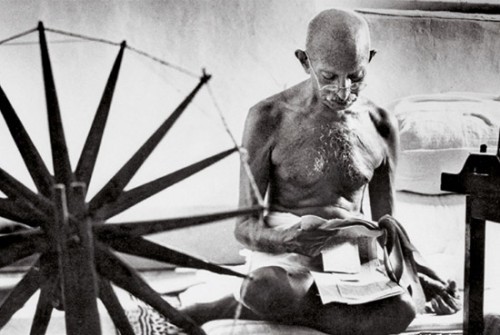

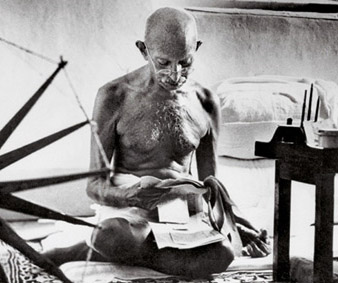

Une personnalité que l’on se représente le plus souvent dans sa vieillesse, drapé de coton blanc et portant des lunettes rondes, éventuellement en compagnie de son rouet.

Une personnalité que l’on attache bien entendu à l’Inde, et plus particulièrement à l’indépendance acquise sur l’Empire britannique en 1947.

Nous proposons ici de réaliser ensemble un pantopique de Gandhi, en visitant ou revisitant quelques-uns des repères susceptibles d’évoquer sa vie, ses engagements, son œuvre et la trace qu’il a pu laisser dans le monde.

Deux précautions immédiates : tout d’abord, il y a autant de pantopiques de Gandhi possibles qu’il est de manières différentes de raconter une personnalité aussi riche, aussi centrale à une multitude de défis et des manières d’y répondre… Les choix effectués n’ont donc pas vocation à dire ce qui DEVRAIT être dit, mais à partager quelques éléments de ce qui pourrait l’être, parmi l’infinité des possibles.

En second lieu, Gandhi par son caractère central à l’histoire indienne, a pu attirer tout à la fois une forme de sacralité sur sa personne, la plaçant hors d’atteinte de toute critique, ou au contraire éclairer certains aspects de son existence susceptibles d’être débattus… Il en va ainsi de toute personnalité au destin exceptionnel. Comme on l’aura compris, nous n’adapterons spécifiquement aucune de ces deux approches, tout en y faisant au besoin écho çà et là…

Cela étant posé, partons à présent dans la construction de ce pantopique en convoquant bien entendu les 5 temps de la Pantopie, à commencer par celui « d’écouter »…

écouter

Notre premier temps « écouter » nous met aussitôt devant une avalanche de possibles. Qui écouter en effet pour nous parler de Gandhi, cet être si particulier dans l’histoire de l’humanité ? Les candidats et les situations sont légion, faisant appel à nombre de nos 52 repères… Certains y sont des plus attendus, issus tout particulièrement de l’entourage politique de Gandhi, d’autres sont plus rares ou inattendus. C’est précisément par l’un de ces derniers que nous débuterons ce pantopique : l’acteur Charlie Chaplin.

science/art

Une rencontre eut effectivement lieu entre les deux hommes en 1931 en Angleterre. Si Gandhi déclina dans un premier temps la demande d’audience, son entourage eut raison de ses réticences et la rencontre eut effectivement lieu… Un extrait sous la plume de Colin Marshall :

« Chaplin a commencé par poser une question à Gandhi sur son « horreur des machines ». Voici la réponse de Gandhi, telle qu'elle est rapportée dans The Print [aurait été la suivante] : « Dans le passé, les machines nous ont rendus dépendants de l'Angleterre, et la seule façon de nous débarrasser de cette dépendance est de boycotter tous les produits fabriqués par des machines »… En particulier les machines qui, selon lui, privaient les Indiens de leurs moyens de subsistance. Chaplin écrira plus tard avoir reçu dans cette conversation « une leçon lucide de manœuvre tactique dans la lutte de l'Inde pour la liberté, inspirée, paradoxalement, par un visionnaire réaliste, à l'esprit viril, doté d'une volonté de fer pour la mener à bien ». Il se peut aussi que cela ait contribué à l'idée des Temps modernes [sorti en 1935], une critique comique de la modernité industrialisée qui compte aujourd'hui parmi les œuvres les plus acclamées de Chaplin ».

openculture.com / Colin Marshall – 2021

art/sentiment

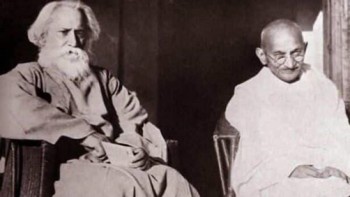

Poursuivons cette « écoute » en allant à la rencontre d’un personnage qui compta grandement dans l’entourage de Gandhi : Tagore (1861-1941), de son nom complet, Rabīndranāth Thākur, compositeur, écrivain, philosophe. Prix Nobel de littérature en 1913, celui-ci s’engagea également dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde [swaraj*]. Une relation complexe le lia à Gandhi, tantôt en accord, tantôt en désaccord… Aditya Ghosh nous en parle (en 2020) :

« Pour son 70e anniversaire, Gandhi écrivit à propos de Tagore dans une anthologie, le Livre d'or de Tagore : « Comme des milliers de ses compatriotes, je dois beaucoup à celui qui, par son génie poétique et sa singulière pureté de vie, a élevé l'Inde dans l'estime du monde ». Tagore de son côté reste préoccupé par les réactions violentes et pose une question devenue célèbre : « Nous, Indiens, sommes, comme vous le savez, un peuple très émotif. Pensez-vous pouvoir maîtriser nos émotions violentes avec vos principes de non-violence ? Non ! Vous savez que vous ne le pouvez pas... »

lifestyle.livemint.com / Aditya Ghosh - 2020

Toujours dans le cadre de cette relation entre ces deux géants, c’est sans doute chez un des plus proches de Gandhi, le Pandit Nehru* (1889-1964) lequel sera le premier Premier ministre de l’Inde indépendante, qu’elle se résume le mieux. Quelques années avant la mort de Tagore, celui-ci déclara : « Il n'y a probablement pas deux personnes aussi différentes que Gandhi et Tagore. Ce qui est surprenant, c'est que ces deux hommes, qui ont tant en commun et qui s'inspirent des mêmes puits de sagesse, de pensée et de culture, soient si différents l'un de l'autre ! (…) Je pense à la richesse du génie culturel séculaire de l'Inde, qui peut donner naissance, dans la même génération, à deux maîtres-types de ce genre, typiques de l'Inde à tous égards, mais représentant des aspects différents de sa personnalité aux multiples facettes… »

lifestyle.livemint.com / Aditya Ghosh - 2020

pouvoir

Profitons de l’intervention du pandit Nehru pour accueillir la parole de quelques interlocuteurs politiques de Gandhi. Commençons pour cela par Vallabhbhai Patel (1875-1950), leader nationaliste et originaire, comme Gandhi, de l’Etat du Gujarat*. L’extrait suivant raconte comment Patel changea d’opinion sur Gandhi…

« … En juin 1916, Vallabhbhai Patel jouait au bridge et fumait des cigares - son passe-temps favori à l'époque - au Barrister's club avec son ami Chimanlal Thakore, lorsque quelqu'un invita les membres du club à rencontrer et à écouter un certain M. K. Gandhi qui était venu exposer ses idées sur un ashram* et une école nationale. Alors que Patel poursuivait son jeu, il remarqua : « On m'a dit qu'il (Gandhi) venait d'Afrique du Sud. Honnêtement, je pense qu'il s'agit d'un maniaque et, comme vous le savez, je n'ai que faire de ce genre de personnes ». Gandhi parle - et Patel fume. Mais peu à peu, Patel s'intéresse à lui et réalise que « cet homme n'est pas un simple moulin à paroles - il est prêt à agir ». Patel dit lui-même qu'à cette époque, « je ne me préoccupais pas de ses principes, ni de himsa* et ahimsa*. Tout ce qui comptait pour moi, c'était qu'il était sincère, qu'il avait consacré toute sa vie et tout ce qu'il avait à la cause qu'il servait, qu'il était habité par le désir de libérer son pays de l'esclavage et qu'il connaissait parfaitement son travail. Je ne voulais rien de plus ».

Ce fut le début d'une relation qui non seulement apporta un changement révolutionnaire dans la vie de Vallabhbhai, mais qui fut peut-être le plus grand facteur de succès de notre lutte politique. »

Bapu and the Sardar.

Source : mkgandhi.org

croire/pouvoir

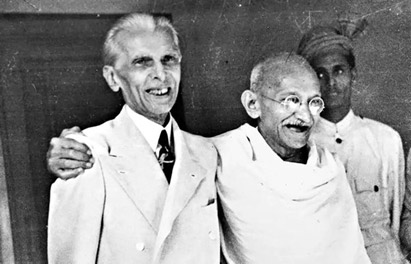

Gandhi fréquenta bien entendu tous les ténors politiques de l’Inde, parmi lesquels on comptera Mohammad Ali Jinnah, le futur premier président du Pakistan. Ici encore une première rencontre eut lieu entre les deux hommes, dont on a conservé les échos… Yasser Latif Hamdani en parle ainsi (en 2022) :

« Gandhi, le futur Mahatma*, est retourné en Inde au début de l'année 1915. Le 13 janvier 1915, Jinnah, qui semble alors considérer Gandhi comme un héros personnel, préside l'événement organisé par le Gurjar Sabha* afin d’accueillir Gandhi en Inde (...) Après avoir rendu hommage à Gandhi pour son travail et son sacrifice extraordinaires, Jinnah déclare que le gain de l'Inde [le retour de Gandhi] équivaut à une perte de l'Afrique du Sud, mais que l'endroit où se trouve Gandhi n'a pas d'importance et que, sans aucun doute, Gandhi ne deviendra pas seulement un ornement digne de ce nom, mais un véritable travailleur dont les égaux sont peu nombreux (...). Jinnah a ensuite souligné que sur la question de l'Afrique du Sud, les Hindous et les Musulmans étaient unanimes et se considéraient comme des Indiens (...) La réponse de Gandhi au discours de Jinnah a été considérée comme la première note acerbe entre les deux hommes (...) Gandhi aurait déclaré que lorsqu'il était en Afrique du Sud, chaque fois que le mot Gujarati* était mentionné, il ne l'était qu'à propos des Hindous et que les Parsis et les Musulmans n'étaient généralement pas considérés comme faisant partie de ce groupe. Il s'est donc réjoui de voir un membre musulman du Gurjar Sabha présider la session. De nombreux biographes de Jinnah ont considéré qu'il s'agissait là du premier incident d'aliénation… »

outlookindia.com / Yasser Latif Hamdani – 2022

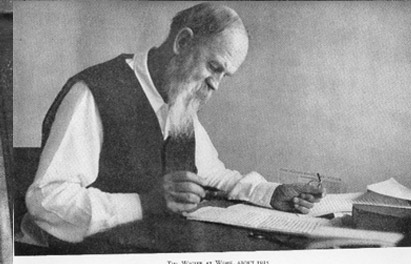

Charles Freer Andrews

croire/pouvoir

Parmi les personnes qui l’ont approché de près, dès l’Afrique du Sud, l’on peut également compter Charles Freer Andrews (1871-1940), un missionnaire anglican britannique. Gandhi avec lequel il lui arrivait d’avoir quelques désaccords mineurs, le nommait Deenabandhu (« l’ami des démunis ») ou encore « l'apôtre fidèle du Christ » [Christ’s Faithful Apostle, ce qui par amusement, correspond à ses initiales : C.F.R.]. Andrews éprouvait une profonde admiration pour Gandhi. Décrivant une journée partagée à Durban en 1913, il témoigne : « Tout au long de cette longue journée, j'ai observé le comportement de la foule et son attitude à l'égard du Mahatma Gandhi, son leader. C'est là que, pour la première fois, j'ai compris le secret de cette influence étonnante sur ses compatriotes et la raison de leur dévotion à son égard. (…) Il était là, au cœur de cette foule qui le pressait. Ils étaient venus à lui sans rien à manger et il était occupé à répondre à leurs besoins. Une tendresse et une compassion infinies brillaient dans ses yeux, tandis que les mères lui apportaient leurs petits enfants pour qu'il leur impose les mains et les bénisse. La foule ne le quittait pas un seul instant et sa patience était inépuisable. Il n'avait pas le temps de se reposer ou de prendre son repas pendant qu'il donnait à manger aux autres, car ils continuaient à le presser et il ne les repoussait pas. » Et Andrews de conclure : « En me remémorant souvent cette scène et en me rappelant ensuite de nombreuses autres images d'un caractère similaire, j'ai pu de temps à autre trouver dans l'histoire les parallèles dont j'avais besoin. Parfois, les scènes dont j'ai été témoin m'ont rappelé des histoires sur le Bouddha. Mais le plus souvent, mes pensées se sont tournées vers les légendes concernant Saint François d'Assise. Le Mahatma Gandhi est, plus que toute autre personne que je connais, le Saint François de notre époque moderne, le Petit Frère des Pauvres… »

Source : gandhiashramsevagram.org

Auto-citations

Mais bien entendu, lorsqu’on évoque le fait d’écouter en ce pantopique, comment ne pas donner la parole à Gandhi lui-même qui n’a pas manqué tout au long de son existence de partager sa pensée sous les formes les plus diverses, commentant les principaux actes et événements de sa vie, partageant quantité d’aphorismes que la postérité va parfois amplifier. Cependant qu’on ne s’y trompe pas, la parole de Gandhi portait tout autant sur les aspects les plus divers de sa vie quotidienne. C’est ainsi qu’il se moque de sa propre tentative de se couper les cheveux…

Complèterons-nous cette écoute par quelques-unes des formulations qui lui ont valu sa réputation planétaire ? Parmi les plus célèbres, citerons-nous alors, comme autant d’enrichissements de nos 52 repères…

temps

« Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. »

[“Be the change that you wish to see in the world.”]

sentiment

« Une once de patience vaut mieux qu'une tonne de prédication. »

[“An ounce of patience is worth more than a tonne of preaching.”]

espèces

« On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. »

[“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.”]

penser

« L'homme n'est rien d'autre que le produit de ses pensées ; il devient ce qu'il pense. »

[“A man is but a product of his thoughts. What he thinks he becomes.”]

bonheur

« Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. » [“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.”]

justice/pouvoir

« Œil pour œil est une loi qui finira par rendre le monde aveugle. »

[“An eye for an eye only ends up making the whole world blind.”]

humain

« Vous ne devez pas perdre espoir en l’humanité. L’Humanité est un océan : même si quelques gouttes sont souillées, l’océan ne le devient pas.»

[“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.”]

connaître

Nous voici dès lors projetés dans une destinée tourbillonnante alors que des noms de personnes, de lieux, de langues, alors que des enjeux politiques & sociaux, se profilent à travers les quelques témoignages partagés lesquels en appellent quantité d’autres ! Mais, nous voici à présent dans le second temps du pantopique, appelant à de multiples connaissances, notions, faits liés à Gandhi… Prenons le temps d’en convier quelques-uns à rejoindre notre cercle, à commencer par l’ahimsa.

vie

L’ahimsa अहिंसा est un terme sanskrit qui signifie « non-violence », et renvoie au « respect de la vie ». Il désigne l’idée de ne pas causer de préjudice, ne pas nuire – C’est un concept commun aux religions indiennes, l’hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, ainsi que le sikhisme. Le texte qui suit, extrait de la grande épopée du Mahabharata*, le définit ainsi :

« L’Ahimsa est la plus haute vertu, l’Ahimsa est la plus haute maîtrise de soi,

l’Ahimsa est le plus grand don, l’Ahimsa est la meilleure pénitence,

l’Ahimsa est le sacrifice le plus élevé, l’Ahimsa est la plus grande force,

l’Ahimsa est le plus grand ami, l’Ahimsa est le plus grand bonheur,

l’Ahimsa est la plus haute vérité, et l’Ahimsa est le plus grand enseignement. ».

Relayé par l’UNESCO, cet engagement absolu de Gandhi envers l’ahimsa, se traduit de manière large :

« Dans la pensée de Gandhi, l’ahimsa exclut non seulement l'acte d'infliger une blessure physique, mais aussi les états d'esprit tels que les mauvaises pensées et la haine, les comportements méchants tels que les mots durs, la malhonnêteté et le mensonge, qu'il considérait tous comme des manifestations de violence incompatibles avec l’ahimsa. Gandhi considérait l'ahimsa comme une force énergétique créatrice, englobant toutes les interactions et conduisant l'individu à trouver Satya, la « vérité divine »… »

vérité

Profitons de cette ouverture sur un autre concept central à la pensée et à l’œuvre de Gandhi, le satyāgraha. Ainsi le précise Satinder Dhiman :

« D'un point de vue critique, l'héritage le plus puissant que Gandhi ait laissé au monde est la technique du satyāgraha (littéralement, s'en tenir fermement à la vérité ou à la force de la vérité). C'est le résultat direct de son adhésion, dans toutes ses actions, à la vérité et à la non-violence, les deux principes cardinaux de sa vie et de sa pensée. Comme l'a fait remarquer Eknath Easwaran, « Ahimsa est le fondement du satyagraha, le 'minimum irréductible' auquel le satyagraha adhère et la mesure finale de sa valeur ». Le satyagraha est un terme générique qui entraîne dans son sillage la non-coopération et la désobéissance civile - bien que son champ d'application soit beaucoup plus large. On pense que l'interprétation unique de Gandhi de la non-violence comme absence de préjudice au sens le plus large possible a galvanisé des mouvements contemporains tels que l'écodurabilité et l'écoféminisme et a contribué à jeter les bases d'un mouvement plus large en faveur d'un avenir non violent. »

Gandhi and Leadership / Palgrave Macmillan

écriture/éducation

Tandis que nous citions à propos de l’ahimsa l’épopée du Mahabharata, il est important de rappeler l’attachement de Gandhi à une partie essentielle de cette vaste épopée qu’est la Bhagavad-Gita भगवद्गीता . Se traduisant par « le chant du Bienheureux », elle offre en 18 chapitres l’un des écrits fondamentaux de l'hindouisme. La Bhagavad-Gita nous raconte l’histoire de Krishna & Arjuna alors que ce dernier, à la veille d’une terrible bataille, est en proie au doute. Il n’est donc pas très étonnant que Gandhi y ait trouvé une force, un plein réconfort, aux moments les plus critiques de son existence… Uma Majmudar le résume ainsi :

« Ce livre sacré est devenu le guide spirituel le plus fiable de Gandhi et un compagnon constant dans toutes les épreuves et tribulations de sa vie. En tant que chef de file du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, tout en luttant contre l'injustice sociale, religieuse et politique par le biais du satyagraha (fondé sur la vérité et la non-violence), Gandhi a été confronté à de nombreux moments sombres et à des crises de foi. Dans ces moments-là, il s'est tourné vers la Gita pour y puiser force, réconfort et conseils moraux et spirituels. Comme il l'a dit, "la Gita est inégalée pour ses mérites spirituels ... en 700 versets, la Gita a donné la quintessence de tous les shastras et des Upanishads" (Gita-the Mother, 1945, 4). »

mkgandhi.org

pouvoir

Un autre terme est évidemment décisif dans le parcours de Gandhi, c’est celui-là même d’indépendance, dite swaraj स्वराज … Terme hindi qui associe swa : « par soi-même », et raj- : « gouvernement ». Qui de mieux que Gandhi lui-même pour nous en partager la connaissance avec un certain nombre de nuances…

« Le mot Swaraj est un mot sacré, un mot védique, qui signifie autonomie et retenue, et non pas liberté de toute contrainte, ce que signifie souvent « indépendance ». [Y.I., 19-3-’31, p. 38]

De même que chaque pays est apte à manger, à boire et à respirer, de même chaque nation est apte à gérer ses propres affaires, même si elles sont mauvaises. [Y.I., 15-10-’31, p. 305]

Par Swaraj, j’entends le gouvernement de l’Inde par le consentement du peuple, tel qu’établi par le plus grand nombre de la population adulte, hommes ou femmes, nés ou domiciliés, qui ont contribué par leur travail manuel au service de l’État et qui ont pris la peine d’enregistrer leur nom en tant qu’électeurs….. Le véritable Swaraj ne viendra pas de l’acquisition de l’autorité par quelques-uns, mais de l’acquisition par tous de la capacité de résister à l’autorité lorsqu’elle est utilisée de manière abusive. En d’autres termes, le Swaraj doit être obtenu en éduquant les masses à prendre conscience de leur capacité à réguler et à contrôler l’autorité.

[Y.I., 29-1-’25, p. 40-41].

métier/justice

Associons à présent un autre mot à ces termes représentatifs de l’engagement de Gandhi, celui de hartal. Utilisé dans de nombreuses langues asiatiques, il désigne une forme de protestation pacifique, que Gandhi va hautement populariser. Il s'agit d'une grève générale où les participants cessent de travailler et boycottent diverses activités en signe de protestation. Le hartal est une action collective visant à exprimer un mécontentement ou à revendiquer des droits. Contrairement à une grève traditionnelle, le hartal peut être plus général et impliquer la fermeture de commerces, l'arrêt des transports en commun, et d'autres activités économiques et sociales. Il est souvent utilisé comme moyen de pression politique ou social pour attirer l'attention sur des problèmes spécifiques ou pour protester contre des politiques ou des actions gouvernementales.

La connaissance qu’appelle le pantopique de Gandhi suppose en outre de piocher dans une chronologie où quantité de moments mériteront d’être retenus afin d’en éclairer le parcours, les révélations, les épreuves, les résolutions… Chronologie au sein de laquelle, bien des figures, certaines citées, ainsi que beaucoup d’autres, sont appelées à se croiser, se compléter, se contredire parfois… Une fois encore, il serait vain d’imaginer une « connaissance » absolue de Gandhi, mais une infinité de fragments dans lesquels nous pourrons continuer à puiser sans hâte… Alors pour situer cette existence au travers de quelques moments clés, commençons bien sûr par sa naissance…

FAIRE UNE TIMELINE

vie

Mohandas Karamchand* Gandhi naît le 2 octobre 1869 à Porbandar. Nous sommes à l’Ouest de l’Inde, dans l'État du Gujarat, en Inde. Sa famille appartient à la caste des commerçants, celle dite des vaishyas*.

éducation/manger

En 1888, Gandhi part étudier le droit en Angleterre. Ce voyage sera une étape décisive qui lui permettra de frotter son esprit aux idées occidentales et marquera le début de sa réflexion. On dit qu’avant de partir, sur le conseil d’un moine jaïn, ami de la famille, il aurait promis à sa mère « de ne toucher ni au vin, ni à la femme, ni à la viande… ».

Quant au dernier point, il va aller jusqu’à devenir membre du comité exécutif de la Vegetarian Society pendant un temps… C’est aussi durant cette période anglaise qu’il s’intéresse à la théosophie, vision syncrétique des systèmes de croyances ayant vu le jour en 1875 et au sein de laquelle est utilisée l’expression de mahatma*, les « grands maîtres ».

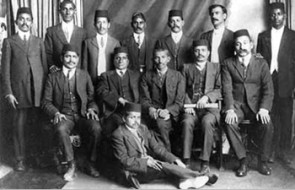

aller/métier

Alors qu’il a achevé ses études, et qu’il est revenu en Inde en tant qu’avocat, ses affaires ne sont pas très florissantes. Il accepte de se rendre en Afrique du Sud en 1893. Ce séjour sera majeur dans sa prise de conscience. Le concept de satyagraha, de la résistance non violente basée sur la vérité et la morale, éclot et va se renforcer.

justice

Parmi les points cruciaux de cette époque, citons par exemple le Franchise Amendment Bill :

« Un projet de loi d'amendement sur les droits de vote avait fait son apparition en 1894. Il visait à limiter le droit de vote aux Indiens qui avaient le droit de vote. Bien qu'ils ne soient que 300, contre 10 000 électeurs blancs, le projet de loi suscite l'indignation des dirigeants indiens. Ils décident alors de contester la mesure par tous les moyens à leur disposition. Mohandas Gandhi a joué un rôle important dans la campagne qu'ils ont planifiée, car il était un rédacteur de lettres talentueux et un planificateur méticuleux. Il est chargé de compiler toutes les pétitions, d'organiser des réunions avec les hommes politiques et d'adresser des lettres aux journaux. Il fait également campagne en Inde et lance un premier appel, couronné de succès, au secrétaire d'État britannique aux colonies, Lord Ripon. La création du Natal Indian Congress le 22 août 1894 marque la naissance de la première organisation politique permanente qui s'efforce de maintenir et de protéger les droits des Indiens en Afrique du Sud. »

overcomingapartheid.msu.edu

pouvoir

En 1915 le voici de retour en Inde. Il est important de se rendre compte que Gandhi a quitté sa terre natale depuis plus de deux décennies. Se reconnectant à son pays, aux siens, en particulier par d’incessants voyages, il va devenir un leader incontournable du mouvement pour l'indépendance indienne.

mourir

1919 est une année marquante. Le massacre de Jallianwala Bagh à Amritsar, durant lequel des centaines de manifestants pacifiques sont tués par les troupes britanniques, le choque au plus haut point. Il intensifie son engagement pour l'indépendance.

Soulignant que ce massacre ne devrait pas susciter la haine de celui ou ceux qui l’ont commis, rappelant à l’unité entre Hindous, Musulmans, Chrétiens, Parsis ou Juifs, Gandhi déclarera :

« Le temps est venu où les insignes d'honneur rendent notre honte éclatante dans le contexte incongru de l'humiliation, et je souhaite pour ma part me tenir, dépouillé de toute distinction particulière, aux côtés de ceux de mes compatriotes qui, pour leur soi-disant insignifiance, sont susceptibles de subir une dégradation indigne de l'être humain. »

manger/faire

Ses actions toujours non-violentes se répètent, avec plus ou moins de succès sur la perception que peut en avoir ou feindre d’en avoir l’Empire britannique. C’est alors qu’en 1930 a lieu la Marche du sel. « Le 12 mars 1930 au matin, Gandhi, âgé de 61 ans, quitte la ville d’Ahmedabad à la tête de 79 compagnons. Objectif : atteindre à pied le village de Dandi situé au bord de l’Océan Indien, à 380 kilomètres de distance. Ce qu’ils feront. Le 6 avril, en effet après 25 jours de marche et de meetings, Gandhi ramasse sur la plage un peu de sel oublié par les vagues. » Le 9 avril, il affirme dans un message à la nation : « Aujourd’hui, tout l’honneur de l’Inde est symbolisé par une poignée de sel dans la main des résistants non-violents. Le poing qui tient ce sel pourra être brisé, mais ce sel ne sera pas rendu volontairement. » La répercussion internationale de cet événement est immense… »

irenees.net / Alternatives non-violentes Rouen septembre 2004

La suite est faite d’avancées et d’incertitudes…

« La marche du sel lui vaut d'être à nouveau arrêté mais elle convainc les libéraux britanniques d'engager l'Inde dans la voie de l'indépendance. Dès l'année suivante, celui que Winston Churchill qualifie avec mépris de « fakir à moitié nu » est convié à Londres à une table ronde destinée à débattre d'une hypothétique indépendance de l'Inde. Mais les discussions achoppent très vite sur les modalités de l'indépendance (faut-il accorder aux États princiers le droit de sécession ? quelle garantie pour la minorité musulmane, qui représente alors un quart des 350 millions d'Indiens ? quel statut pour les Intouchables ?...). Le Mahatma est déçu que le Congrès ne le suive pas dans le retour aux valeurs traditionnelles et s'en tienne à la quête de l'indépendance. Il renonce à la présidence du parti… »

comprendre

Il est alors temps de traverser ou retraverser un certain nombre de lignes que nous avons partagées jusqu’ici pour tenter de formuler avec ce troisième temps : « comprendre », quelles questions le pantopique de Gandhi amène avec lui. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de relayer quelques questions préétablies et applicables à tout profil indépendamment de sa singularité. Mais tout au contraire de nous interroger sur chaque pantopique de manière distincte. Une fois encore, il n’y a pas de questions « obligées » et d’autres qui mériteraient d’être jugées « secondaires » ou « accessoires ». Nous partons ici de l’idée que la réflexion sur un « col de chemise » ou une « lecture » privilégiée peuvent ouvrir à des compréhensions tout aussi décisives que celles d’un « titre officiel » ou d’une « idéologie »… Partons donc sur ce chemin de quelques questionnements vagabonds…

Reflétant et prolongeant divers développements que nous avons partagés, nous pourrions par exemple nous demander… « Quels sont les concepts majeurs sur lesquels s’est appuyé Gandhi ? » ou encore « Quelles personnes Gandhi a-t-il côtoyées tout au long de son existence ? ». Mais pour continuer à varier les registres, introduisons quelques autres thèmes en cherchant donc à comprendre :

Qui Gandhi a-t-il influencé ? et comment s’est exercé cette influence ?

pouvoir

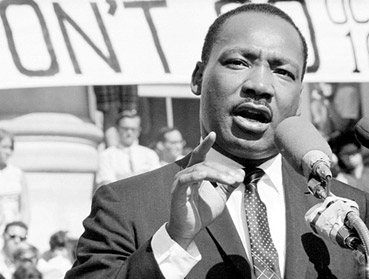

Si Nelson Mandela, voire le 14ème dalaï-lama, Tenzin Gyatso, ont revendiqué à un titre ou un autre une influence ou une inspiration venant directement de Gandhi, le nom qui ne tardera pas à revenir parmi les plus cités, est incontestablement celui de Martin Luther King Jr. Comment celui-ci a-t-il découvert la pensée du Mahatma* ? Alain Refalo nous en rappelle le contexte…

« Au printemps 1950, un dimanche après-midi, King se rend à Philadelphie assister à une conférence de Mordecai W. Johnson, président de l’Université Howard. Il était de retour d’Inde et sa conférence portait sur la vie et les enseignements de Gandhi. King est absolument fasciné par ce qu’il entend. « Son message était si profond, raconte-t-il, si enthousiasmant, que je renonçai à la suite du congrès et sortis m’acheter une demi-douzaine d’ouvrages sur la vie et l’œuvre de Gandhi. » Martin Luther King explique ensuite longuement la portée de sa découverte de Gandhi et de la non-violence : « Au fur et à mesure que j’avançais dans mes lectures, je fus de plus en plus fasciné par ses campagnes de résistance non-violente. Je fus particulièrement ému par sa Marche du Sel et par ses nombreux jeûnes. J’attachai une grande importance à la notion de « satyagraha » (force de la vérité ou force de l’amour) […] Avant d’avoir lu Gandhi, j’avais été sur le point de penser que l’éthique chrétienne ne pouvait être appliquée que sur le plan des rapports individuels ; je croyais alors que les préceptes comme « tends l’autre joue » et « aimez vos ennemis » n’étaient valables que pour les conflits entre individus ; s’il s’agissait de races entières ou de nations, il me semblait que le problème exigeait une solution plus réaliste. Mais après avoir lu Gandhi, je compris que je m’étais gravement trompé. »

« Gandhi a probablement été le premier personnage de l’histoire à élever la morale chrétienne de l’amour au-dessus du niveau des rapports individuels, à en faire une force sociale efficace, puissante et étendue […] J’avais enfin trouvé la méthode de réforme sociale que je cherchais depuis des mois […] Désormais, je fus persuadé que, sur le plan moral comme sur le plan pratique, c’était là la seule méthode possible pour un peuple opprimé décidé à se battre pour conquérir sa liberté. »… »

Alain Refalo / nonviolence.fr

penser

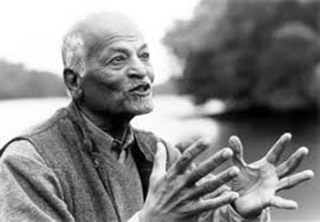

Ajouterons-nous à cette liste des personnes influencées par Gandhi, l’activiste écologiste et pacifiste Satish Kumar (1936-), qui fut un élève de Vinoba Bhave, un disciple de Gandhi. Celui-ci dans un texte portant sur le Mouvement swadeshi pour l’indépendance, et l’économie de la permanence, écrit :

« Il ne peut y avoir de paix véritable dans le monde si nous considérons les pays les uns des autres comme des sources de matières premières ou comme des marchés de produits industriels finis. Les graines de la guerre sont semées par l'avidité économique. Si nous analysons les causes des guerres à travers l'histoire, nous constatons que la poursuite de l'expansion économique conduit systématiquement à des aventures militaires. « Il y a assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous », disait Gandhi. Le swadeshi est donc une condition préalable à la paix. »

Une autre question, en miroir de la précédente, survient aussitôt. Si l’on a souvent tendance à observer l’influence exercée par Gandhi, demandons-nous :

Qui a influencé la pensée de Gandhi ? et de quelle manière ?

Parmi les figures qui s’imposent d’emblée, on notera l’écrivain russe Léon Tolstoï (1828-1910) lequel, outre sa production romanesque, fut très critique des pouvoirs civils et ecclésiastiques. Une correspondance le relia à Gandhi vers la fin de sa vie, en particulier autour d’un texte : Lettre à un Hindou que Tolstoï publia en 1908.

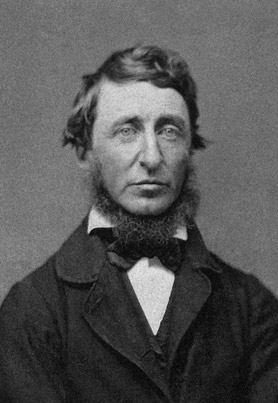

Associerons-nous à ce premier influenceur, le philosophe, naturaliste et poète américain Henry David Thoreau (1817-1862)… Anthony J. Parel dans un texte dédié à la philosophie politique du Mahatma Gandhi, nous aide à en percevoir les contours :

« La comparaison entre Gandhi et Thoreau est intéressante pour deux raisons, nous dit-il. Premièrement, elle nous permet de mieux comprendre le satyagraha. Deuxièmement, elle nous introduit dans le domaine de la pensée politique comparée. Bien que Gandhi ait découvert le satyagraha avant d’avoir lu Thoreau, ce dernier a eu un impact considérable sur son développement ultérieur. Gandhi a été influencé non seulement par « Le devoir de désobéissance civile », mais aussi par un autre essai de Thoreau, « La vie sans principe », une critique des excès du capitalisme américain du XIXe siècle. Thoreau était une lecture obligatoire dans l’ashram de Gandhi. L’engagement de Gandhi-Thoreau montre comment la pensée indienne a influencé l’Amérique et comment la pensée américaine a influencé l’Inde. Gandhi et Thoreau sont des pionniers dans le domaine de l’étude comparative de la pensée politique… »

source : Pax Gandhiana: The Political Philosophy of Mahatma Gandhi

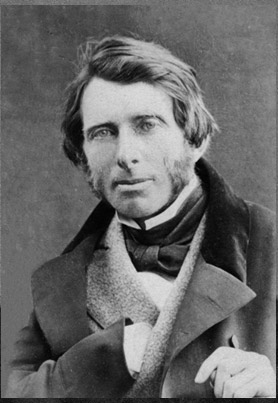

art

Un autre personnage s’impose dans cette évocation, c’est l’écrivain, poète, peintre et critique d'art britannique, John Ruskin (1819-1900). Auteur de divers ouvrages qui vont assurer sa célébrité, l’un de ceux-ci parvient dans les mains de Gandhi qui en parle ainsi :

« Impossible de m'en détacher. Dès que je l'eus ouvert, il m'empoigna. De Johannesburg à Durban, le parcours prend vingt-quatre heures. Le train arrivait le soir. Je ne pus fermer l'œil de la nuit. Je résolus de changer de vie en conformant ma nouvelle existence aux idées exprimées dans cet ouvrage. (...) Je crois que ce livre immense me renvoya alors, comme un miroir, certaines de mes convictions les plus profondes ; d'où la grande séduction qu'il exerça sur moi et la métamorphose qu'il causa dans ma vie. »

Le livre auquel il fait référence est Unto This Last…

Poursuivons notre questionnement en nous intéressant aux différents cadres de vie qui ont accueilli l’existence de Gandhi. Portons alors notre regard sur sa relation à ses engagements communautaires successifs, à travers plus particulièrement la notion d’ashram :

Quels sont les ashrams successifs qu’a initiés Gandhi ?

habiter

Précisons tout d’abord qu’un ashram आश्रम était autrefois un lieu retiré où vivait un sage, à l’écart du monde. Puis le terme a fini par désigner une communauté qui organise sa vie collective en particulier autour d’un maître spirituel, un guru. En ce qui concerne Gandhi, plusieurs lieux peuvent répondre à cette définition qui renvoient à différentes étapes de son existence. On y trouvera le Phoenix Settlement, établi en 1904 en Afrique du Sud, suivi en ce même pays par la Tolstoy Farm établie en 1910, renvoyant bien entendu à sa découverte de l’écrivain russe. Plus célèbre que ses prédécesseurs, l’Ashram de Sabarmati fut fondé en 1915 à Ahmedabad lors du retour de Gandhi en Inde.

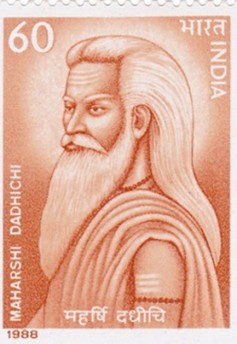

« …D’abord établi dans le quartier de Kochrab, à Ahmedabad, l'ashram a été déplacé en 1917 sur un terrain dégagé sur les rives de la rivière Sabarmati. Les raisons de ce déplacement sont les suivantes : il souhaitait faire des expériences en matière d'agriculture, d'élevage de vaches, de Khadi et d'activités constructives connexes, pour lesquelles il était à la recherche de ce type de terrain stérile ; d'un point de vue mythologique, il s'agissait de l'ashram de Dadhichi Rishi qui avait fait don de ses os pour une guerre juste ; il se trouve entre une prison et un crématorium, car il pensait qu'un satyagrahi devait invariablement se rendre à l'un ou l'autre de ces endroits. »

Enfin un dernier ashram a été fixé après la marche du sel en 1930 : le Sevagram Ashram qui se situe près de Wardha, dans l'État du Maharashtra. Ce fut son lieu de résidence principal jusqu'à la fin de sa vie.

Quels autres lieux lier à Gandhi ?

On pourrait encore citer le Kirti Mandir, un sanctuaire commémoratif situé à Porbandar, dans le Gujarat, en Inde, établi en souvenir de Mohandas Karamchand Gandhi et de son épouse Kasturba.

« La maison ancestrale de la famille Gandhi, où le Mahatma Gandhi est né le 2 octobre 1869, se trouve juste à côté du Kirti Mandir. Une cour spacieuse est flanquée d'une exposition de photos illustrant le parcours de Gandhi. La maison où il est né et a résidé pendant un certain temps se trouve au fond de la cour. Pour de nombreux touristes, visiter l'endroit précis où il est né est un plaisir. Il s'agissait autrefois d'une structure à trois étages qui a été modifiée depuis que le grand-père du Mahatma Gandhi l'a construite.

Shree Darbar Gopaldas Desai, un éminent gandhien et communiste, a construit les fondations de l'édifice moderne actuel, Kirti Mandir, en 1947, du vivant de Gandhi. Le musée national a été commandé par Nanjibhai Kalidas Mehta, un industriel bien connu qui a donné des fonds pour acquérir la maison ancestrale de Gandhi et construire un nouveau complexe dans lequel les souvenirs de Gandhi pourraient être exposés pour que ses disciples puissent les voir. Après la mort du Mahatma en 1950, le mémorial a été construit et inauguré par Sardar Vallabhbhai Patel le 27 mai 1950. »

justice

Il ne serait pas non plus des plus inintéressants en termes de lieux, de mentionner les nombreuses prisons où Gandhi a eut le temps de mesurer les conséquences & effets de sa vie d’opposition non-violente. Parmi ces endroits, citerons-nous la prison centrale de Yerwada à Pune au sein de laquelle il écrivit certaines de ses œuvres emblématiques.

Une autre question aura sa place en ce troisième temps, qui porte sur les termes employés afin de nommer Gandhi ou, de son vivant, de s’adresser à lui. En effet…

Comment nommer Gandhi ?

nom

Bien entendu le terme d'origine sanskrite de « Mahâtmâ » महात्मा est l’un des plus utilisés : le « Mahâtmâ Gandhi ». Ce mot signifie « grande âme » ou « noble esprit » et s’il n’est pas le seul, Gandhi est peut-être la figure la plus connue associée à ce titre.

On dit le plus souvent, bien que tout le monde ne s’en accorde pas, que c'est Rabindranath Tagore qui lui aurait donné ce titre pour la première fois, peut-être ajoute-t-on pour répondre avec ironie à un interlocuteur occidental qui aurait comparé Gandhi à Jésus-Christ. D’autres assurent que l’usage est antérieur. Il semblerait dans tous les cas que Gandhi n’ait jamais trop apprécié ce « titre », lui qui n’en eut jamais aucun d’officiel…

famille

pouvoir

On le trouvera aussi et assez souvent désigné sous le terme de « Rashtra Pita », soit le « père de la nation » en hindi, ce qu’il incarne en effet.

Quant à son nom complet, « Mohandas Karamchand Gandhi » મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, il le doit en particulier à son propre père prénommé lui-aussi Karamchand.

Nous nous accorderons enfin une dernière question en nous demandant :

Quel était le rapport de Gandhi au système des castes ?

société

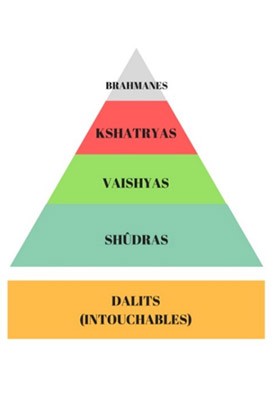

Rappelons tout d’abord deux choses. La première est que le système des castes, dites varnas, est des plus complexes et qu’il suppose un pantopique à lui seul. Néanmoins on peut l’introduire en pointant une hiérarchie de quatre castes, à savoir : les Brahmanes, prêtres et érudits, responsables des rituels religieux et de la préservation des connaissances sacrées ; les Kshatriyas, associés aux fonctions militaires et administratives ; les Vaishyas, regroupant les marchands, agriculteurs, éleveurs et commerçants – caste à laquelle Gandhi appartenait ; enfin les Shudras, au service des autres castes. assignés à des travaux manuels et des emplois subalternes. Notons également en marge des castes, l’existence des Dalits, autrement nommé Intouchables, historiquement marginalisés et discriminés. Ajoutons que ce système est théoriquement obsolète car officiellement abandonné en 1950, bien que ses influences persistent dans certaines parties de la société.

Gandhi était profondément opposé à ce système des castes. Souribandhu Kar précise ainsi que :

Harijan Sevak Sangh

justice

« … Gandhi a compris le mal de l'intouchabilité et, pour l'éradiquer de la société indienne, il a créé une organisation appelée All India Harijan Sevak Sangh. Le travail de Harijan Sevak Sangh était double. Il s'agissait d'une part d'un travail constructif et d'autre part d'un travail de propagande. L'objectif du Sangh était d'éduquer les hindous de caste en faveur de l'élimination complète de l'intouchabilité. Le programme constructif comprenait l'éducation des enfants harijans, la formation professionnelle, le travail social, le logement, l'entrée dans les temples, l'approvisionnement commun en eau potable, etc. et la propagande consistait à organiser des réunions pour rassembler les hindous de caste et les harijans sur une même plate-forme, à organiser des journées harijanes, des processions, des manifestations, à publier des livres et des périodiques, etc. »

magazines.odisha.gov.in

Enfin, interrogeons-nous sur les jeûnes de Gandhi et les motivations qui le portèrent à s’y livrer, dit-on à 18 reprises…

Quelle est la place et la signification du jeûne chez Gandhi ?

« Gandhi a fait de nombreuses grèves de la faim entre 1913 et 1948. Ces jeûnes ont duré parfois seulement trois ou quatre jours, parfois jusqu'à trois semaines. Il a jeûné dans différents endroits : en Afrique du Sud, dans différentes villes de l'Inde, en prison et chez lui. Il a jeûné pour différentes causes : contre les actions de protestation violentes des factions radicales du mouvement d'indépendance, en soutien aux « Intouchables » et en opposition à la proposition constitutionnelle britannique basée sur la séparation des castes, pour l'unité hindou-musulmane, contre les émeutes communautaires... »

Parmi ces nombreux jeûnes, en mars 1918, à Ahmedabad, Gandhi jeûne en faveur des grévistes et obtient le succès au bout de trois jours... En septembre 1924, à Delhi, il effectue vingt et un jours de jeûne à la suite des bagarres entre Hindous et Musulmans à Kohat… En mai 1933, Gandhi entame un jeûne pour aider le mouvement Harijan… En février 1943, au palais de l'Aga Khan, qui lui sert alors de prison, Gandhi jeûne contre l'arrestation de milliers de congressistes sur l'ordre du vice-roi, et réclamer l'indépendance immédiate… Gandhi résumera sa considération du jeûne en assurant :

« Je crois qu'il n'y a pas de prière sans jeûne, et qu'il n'y a pas de vrai jeûne sans prière. » (H, 16-2-1933, p. 2)

se comprendre

Il est alors temps de traverser ou retraverser un certain nombre de lignes que nous avons partagées jusqu’ici pour tenter de formuler avec ce troisième temps : « comprendre », quelles questions le pantopique de Gandhi amène avec lui. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de relayer quelques questions préétablies et applicables à tout profil indépendamment de sa singularité. Mais tout au contraire de nous interroger sur chaque pantopique de manière distincte. Une fois encore, il n’y a pas de questions « obligées » et d’autres qui mériteraient d’être jugées « secondaires » ou « accessoires ». Nous partons ici de l’idée que la réflexion sur un « col de chemise » ou une « lecture » privilégiée peuvent ouvrir à des compréhensions tout aussi décisives que celles d’un « titre officiel » ou d’une « idéologie »… Partons donc sur ce chemin de quelques questionnements vagabonds…

Reflétant et prolongeant divers développements que nous avons partagés, nous pourrions par exemple nous demander… « Quels sont les concepts majeurs sur lesquels s’est appuyé Gandhi ? » ou encore « Quelles personnes Gandhi a-t-il côtoyées tout au long de son existence ? ». Mais pour continuer à varier les registres, introduisons quelques autres thèmes en cherchant donc à comprendre :

Qui Gandhi a-t-il influencé ? et comment s’est exercé cette influence ?

pouvoir

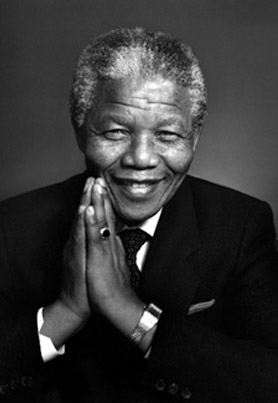

« Nelson Mandela et le Mahatma Gandhi ont choisi la voie de la cohésion sociale comme unique moyen de réaliser une transformation politique en douceur pour garantir un système politique stable. Ils étaient tous deux conscients que la stabilité politique intérieure est un préalable au progrès socio-économique et qu’elle permet aux pays de jouer un rôle utile et stabilisateur dans les affaires internationales. Le mouvement politique de Mandela avait épousé la non-violence et, comme le décrit David Hardiman, il s’est intéressé de près aux techniques de celui fondé par Gandhi, pour une mobilisation militante de masse non violente en vue de briser les lois de l’apartheid, en faisant preuve de sacrifice personnel et de souffrance. »

Cet article a été rédigé par Yogendra Kumar, ancien ambassadeur de l’Inde aux Philippines, en Namibie et au Tadjikistan, également auteur du livre « Geopolitics in the Era of Globalisation: Mapping an Alternative Global Future » (Routledge, 2021).

Evoquons à présent un tout autre débat, en lien avec les lettres que Gandhi adressa à Hitler, dans la tentative de dissuader le dictateur allemand de poursuivre la voie de la guerre… Lisons ainsi la première d’entre elles, datant du 23 juillet 1939, écrite depuis Wardha que nous venons de quitter :

paix/écriture

« Cher ami,

Nombreux sont ceux qui m'ont supplié de vous écrire au nom de la sauvegarde de l'humanité. Mais j'ai résisté à leur requête. Je pensais que vous me trouveriez impertinent. Néanmoins, quelque chose me souffle que je dois passer outre ce genre de considération et faire appel à vous sans tenir compte des conséquences.

Aujourd'hui, il est clair que vous êtes la seule personne au monde capable d'empêcher que n'éclate une guerre qui verrait l'humanité ramenée à l'état sauvage. Croyez-vous vraiment, quel que soit le but que vous cherchez à atteindre, que cela en vaille le prix ?

Prêterez-vous l'oreille à l'appel de celui qui a délibérément rejeté le choix de la guerre, non sans remporter un succès considérable ?

Quoi qu'il en soit, je vous prie de me pardonner, si j'ai commis une erreur en vous écrivant.

Je reste votre ami sincère,

M. K.Gandhi… »

Comme on peut l’imaginer à cette lecture, ces lettres ont suscité divers commentaires et critiques, en raison de la nature controversée de la correspondance. Si certains ont mis en avant une approche résolument pacifiste et la cohérence avec ses principes fondamentaux de non-violence, d’autres ont dénoncé ce qu’ils pensent être une forme de naïveté politique, ignorant la nature profonde du régime nazi. On lui a également reproché un manque de pragmatisme par rapport à l'évaluation de la situation politique mondiale, ou encore une influence négative sur son image.

paix

Un autre grand sujet de discussion tient au fait que malgré la force et la portée de son œuvre, et malgré le fait que son nom y ait été avancé à cinq reprises [1937, 1938, 1939, 1947 et 1948], Gandhi n’a jamais obtenu le Prix Nobel de la Paix. Les raisons, ou ce qui est censé en tenir lieu, en ont été avancées par différents membres du Comité…

On y assure par exemple que Gandhi « n’était ni un véritable homme politique ni un militant des droits de l’homme, et qu’il n’a pas véritablement agi en faveur du droit international ».

Le professeur Jacob Worm-Müller, conseiller du comité Nobel, indique pour sa part en 1937 : « C’est sans aucun doute un homme bon, noble et un ascète. Mais, dans ses actes politiques, certains virages brusques peuvent difficilement être expliqués de manière satisfaisante par ses partisans… C’est à la fois un défenseur de la liberté et un dictateur, un idéaliste et un nationaliste. Il agit souvent comme un sauveur, mais, soudain, c’est un politicien ordinaire… »

Gunnar Jahn, président du comité Nobel, conclura dix ans plus tard, en 1947 : « Il est vrai que, parmi les personnalités sélectionnées, Gandhi est le plus brillant – on peut en dire beaucoup de bien. Nous devons toutefois nous rappeler qu’il n’est pas seulement un apôtre de la paix : il est d’abord et avant tout un patriote. En outre, nous devons garder à l’esprit que Gandhi n’est pas un homme naïf. C’est un excellent juriste et un avocat… »

Chacun se fera son opinion…

sexualité

Poursuivons notre collecte de sujets de débat, en prêtant écoute à un thème récurrent de réflexion dans l’existence de Gandhi, celui de la sexualité. En particulier en matière d’abstinence, mais aussi de diverses pratiques qui font débat…

On pourra lire : « L'attitude sévère de Gandhi à l'égard de la sexualité est connue. En 1885, il avait écrit son dégoût de lui-même après avoir eu une relation physique avec sa femme Kasturba, âgée de 15 ans, alors que son père était en train de mourir. Plus tard, après avoir eu quatre enfants, il interdit aux couples mariés fréquentant son ashram d'avoir des relations sexuelles pendant leur séjour, expliquant aux maris qu'ils devaient prendre un bain froid en cas de besoin… »

famille

Gandhi dénonça cette pratique ancestrale...

Concernant le mariage, « c’est en fait à l’âge de 13 ans, en 1882, que ses parents le marièrent à une jeune fille de son âge, Kasturbai, la fille d’un marchand local. Sa jeune épouse était illettrée et le resta tout au long de sa vie. Ce sont des enfants, sans aucune expérience de la vie, qui furent ainsi unis l’un à l’autre et, plus tard, Gandhi dénonça cette pratique ancestrale du mariage précoce qui était alors très fréquent en Inde. Il écrira à ce sujet : « Il m’est pénible d’avoir à rapporter ici que mes parents me marièrent à l’âge de treize ans. Lorsque je vois autour de moi les enfants du même âge qui me sont confiés, et je songe à mon mariage, je suis porté à déplorer ce qui m’arriva et à féliciter tous ces garçons d’avoir échappé à mon sort. J’ai beau chercher, je ne vois aucun argument d’ordre moral en faveur d’un mariage aussi ridiculement précoce… »

Mais pour en revenir à la sexualité, Gandhi était adepte de la pratique du brahmacharya, principe incluant une forme d’abstinence sexuelle, vœu qu’il prononça en 1906. Gandhi assurait qu’elle peut aider les individus à cultiver leur force intérieure et leur maîtrise de soi. Conserver l’énergie vitale, la concentrer sur des objectifs plus larges, autant de leviers d’une discipline qui ne se limitait pas selon lui à une attitude physique, mais à un moyen d'acquérir et renforcer la force morale et spirituelle. Néanmoins un débat existe sur ce que certains qualifient d’expériences sexuelles, mentionnant que Gandhi testait ses capacités de résistance en de multiples occasions, comme par exemple dormir avec des femmes nues, situations qui ont fait l’objet comme on s’en doute de bien des commentaires contradictoires…

communiquer

Nous voici donc parvenus au cinquième et dernier temps du pantopique : « communiquer ». Tout le principe est ici de collecter des formes de synthèse, plus ou moins larges, afin de pouvoir communiquer sur le sujet que ce soit à travers des symboles, des contes & légendes, des œuvres artistiques, des conférences spécialisées, des journées internationales ou mondiales…

langue/écriture

Mais puisque nous parlons de communication, prenons tout d’abord le temps de nous mentionner les langues employées par Gandhi, renvoyant à la nature même de la mémoire qu’il a laissée. Pour nous en faire idée, on rappellera tout d’abord qu’en étant né au Gujarat, il pratiquait la langue maternelle de cet État, à savoir le gujarati, langue indo-aryenne. Celle-ci se transcrit au moyen d’une écriture spécifique, dite elle-même gujarati. Il resta fidèle à cette langue toute sa vie et c’est à travers elle qu’il écrivit des œuvres majeures comme Sarvodaya en 1908, titre qu’il donna à la traduction de Unto This Last de John Ruskin et que l’on pourrait traduire par « Progrès pour tous », le Hind Swaraj en 1909, ou encore son autobiographie en 1929.

Ajoutons que comme tout Indien éduqué, Gandhi pratiquait bien entendu la principale langue indienne qui est aussi celle de l’administration, le hindi, autre langue indo-aryenne largement parlée en Inde du Nord. Le hindi est pour sa part principalement transcrit en devanagari. Gandhi militait fortement en faveur de l'adoption de l'hindi comme langue nationale. Une parmi les raisons fortes tenait au fait que le hindi, comme les autres langues indiennes, dérivait largement de la langue sacrée, le sanskrit et favorisait ainsi un accès aux textes philosophiques & religieux.

Enfin, sans épuiser ses intérêts linguistiques pour d’autres langues à commencer par le sanskrit, mais aussi le tamoul ou le bengali, ajoutons que Gandhi avait bien entendu une très bonne maîtrise de l’anglais. Toutefois son attitude à l’égard de cette langue n’était pas oublieuse qu’elle avait été la langue de l’occupant britannique et, s’il lui reconnaissait une place importante dans les affaires internationales, il se méfiait de son usage trop marqué au sein de la nation indienne…

art

Venons-en alors à quelques communications majeures qui tournent autour de Gandhi, de sa vie, de son œuvre… Bien sûr, un film s’impose d’emblée produit par Richard Attenborough et sorti en 1982. Le film rencontrera un succès commercial et d’estime, alors qu’il remportera 8 oscars.

Néanmoins, qui se souvient du long chemin emprunté afin d’y parvenir ! Un chemin qui débuta vingt ans plus tôt avec un appel d’un certain Motilal Kothari, un membre de la Haute Commission Indienne à Londres, lequel cherchait un producteur afin de produire un biopic sur Gandhi. Son choix s’étant porté sur Attenborough, lequel avait reçu l’approbation du gouvernement indien, du pandit Nehru notamment, des oppositions nationalistes vont néanmoins freiner le projet : un réalisateur anglais pour rendre hommage au père de la Nation ! Vraiment ? Les années vont passer et le projet ressurgir régulièrement.

Au milieu des années 1970, il manque de se faire avec le soutien de la Warner. Mais les circonstances politiques en Inde liées à un état d’urgence, sursoient encore le projet. Il ne verra le jour qu’à la fin de 1980, le tournage commençant enfin. La postérité y retiendra entre autres l’extraordinaire performance de Ben Kingsley, tenant le rôle de Gandhi et livrant là l’un des plus grands jeux de sa carrière.

vérité

Plus récemment, en 2023, sortait un autre film, moins épique, mais non moins intéressant intitulé « Gandhi Godse - Ek Yudh » (ce dernier terme signifiant « une guerre »). L’idée, qui pourra en rebuter plus d’un, introduit une situation fictive dans laquelle le Mahatma Gandhi survit à une tentative d’assassinat.

Celui-ci décide par la suite de pardonner et gracier Nathuram Godse [celui qui dans la réalité l’assassina en 1948] et finit par le fréquenter. La suite – on va éviter le divulgâchage – tourne autour des actions politiques conduites par Gandhi et des conséquences qu’elles pourraient avoir eues amenant débats et arguments, et quelques confrontations en prison…

violence

Dans un tout autre registre de communication possible autour ou à partir de Gandhi, que dirions-nous de saisir la Journée internationale de la non-violence célébrée le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi ? « En vertu de la résolution de l’Assemblée générale du 15 juin 2007, la Journée est l’occasion de diffuser le message de la non-violence notamment par des actions d’éducation et de sensibilisation. La résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. » (un.org)

Profitons-en pour souligner une invitation dans le cadre plus large des contenus pantopiques, à mieux saisir l’opportunité d’un calendrier des humanités susceptible de donner non seulement un écho passager, mais du sens et surtout de l’interdépendance entre toutes ces journées internationales ou mondiales qui passent souvent inaperçues dans leur enchaînement ininterrompu… Les 52 repères offrent peut-être une manière de les relayer, les tisser, en observant ici le levier qu’une Journée internationale de la non-violence pourrait activer en un futur 2 octobre, renvoyant aux questions non seulement de la paix & de la guerre, mais de l’éducation, de l’alimentation, de l’environnement, de la justice…

art/faire

Que diriez-vous de quitter ce cinquième temps, celui de la communication, en partageant un extrait de la Bhagavad-Gita, au sein duquel Krishna s’adresse au guerrier Arjuna…

« Il t'appartient d'agir sans jamais un regard pour les fruits de l'action. Ne fais jamais du fruit de l'action ton mobile, mais ne sois pas non-plus attaché à la non-action. C'est en agissant au cœur de l'action qu'on est délivré de toute attache, Arjuna. Demeure égal dans le succès comme dans l'insuccès. C’est cette égalité même, qui est détachement intérieur. (...)

Lorsque ta conscience aura traversé le labyrinthe des ténèbres, tu n'auras plus besoin de savoir ce qui se dit et ce qui se dira. Lorsque ta conscience, écartelée par tout ce qui se dit, deviendra immobile, immuable en elle-même, alors tu atteindras au détachement intérieur. (...)

C'est attachés à leurs actes, Arjuna, que les ignorants agissent. Mais le sage agira sans attache, soucieux de préserver l'intégrité du monde. (...)

C'est le désir, né de la fièvre de l'action, c'est lui le grand vorace, le grand malfaisant ; ici-bas, sache-le, c'est lui l'ennemi. (..)

Nulle action ne m'affecte, le fruit des actes me laisse insensible. Me connaître tel, c'est ne plus être entravé par l'action. (...)

Celui qui voit la non-action dans l'acte, et l'acte dans la non-action, c'est lui le clairvoyant parmi les hommes. Intérieurement détaché, il accomplit totalement l'action. (...)

Celui qui n'a aucune attache avec le fruit des actes, sans cesse heureux, libre de toute inclination, même s'il est présent tout entier dans l'action, en vérité, n'accomplit rien. (...)

Cette connaissance acquise, tu ne retomberas plus dans la confusion, Arjuna. Elle te fera percevoir totalement la création en toi, c'est à dire en moi. (...)

Ce doute, crée par l'ignorance et inscrit dans ton cœur, tranche-le par l'épée de la connaissance, demeure intérieurement détaché, lève-toi, Arjuna… »

conclusion

Ainsi se suspend, provisoirement, la première version de ce pantopique consacré à Gandhi. Moment requis pour nous rendre compte à quel point celui-ci est incomplet et subjectif, n’ayant, heureusement pour lui, jamais affiché qu’il couvrirait une immensité que les spécialistes du sujet pourraient prolonger à tous les niveaux…

Mais peut-être aura-t-on également retenu que l’exhaustivité ou la fixation de repères « absolus » ne font pas partie de la démarche visée… Le pantopique est une introduction au voyage, un compagnon qui tente de se préserver de toute prétention, tout en se rappelant fortement à la mission de la Pantopie : nous accompagner dans la constitution & la consolidation de notre répertoire tout en contribuant à des formes diverses d’échange mutuellement respectueux. Ainsi que le générique le pointera, quelques dizaines de ces repères y ont été convoqués et bien entendu, ils s’inscrivent à leur tour dans une spirale pantopique qu’il appartient à chacun, à chacune de questionner et étendre…

Alors pour conclure vraiment, une dernière petite histoire qui assurera le relais…

enfant

… Lors de l’un de ses jeûnes majeurs, Gandhi aurait accepté de le rompre à une seule condition : que Tagore chante l'une de ses chansons en bangla [bengali], tirée de son Gitanjali, une collection de poèmes. C’est ainsi que l’on entendit dans la prière :

« Quand le cœur est dur et desséché, viens sur moi avec une pluie de miséricorde... » Puis Gandhi but une gorgée de jus d'orange que lui présenta Kasturba, son épouse. Or on dit que celui-ci avait été préparé par une jeune fille de quinze ans, nommée… Indira Nehru, fille du pandit Nehru, laquelle deviendra bientôt Indira Gandhi, première femme Premier ministre de l’Inde…

Les petits +

- Quelques-uns des repères du pantopique de Gandhi…

1. Adolf Hitler

pouvoir

2. Afrique du Sud

pouvoir

3. Aga Khan

croire

4. ahimsa

vie

5. Ahmedabad

ville

6. Amritsar

ville

7. Angleterre

pouvoir

8. Arjuna

paix

9. ashram

habiter

10. Ashram de Sabarmati

habiter

11. Bangladesh

pouvoir

12. Bapu

nom

13. Ben Kingsley

art

14. bengali

langue

15. Bhagavad-Gita

art

16. Bouddha

croire

17. bouddhisme

croire

18. brahmacharya

sexualité

19. Brahmane

croire

20. changement

temps

21. Charles Freer Andrews

croire

22. Charlie Chaplin

art

23. cheveux

santé

24. Chimanlal Thakore

pouvoir

25. christianisme

croire

26. coiffeur

métier

27. col de chemise

objet

28. Dadhichi Rishi

récit

29. Dalit

société

30. Dandi

ville

31. Deenabandhu

faire

32. désobéissance civile

pouvoir

33. Durban

ville

34. Franchise Amendment Bill

justice

35. Gandhiji

nom

36. Gitanjali

art

37. Gujarat

pouvoir

38. gujarati écr

écriture

39. gujarati lg

langue

40. Gunnar Jahn

société

41. Gurjar Sabha

pouvoir

42. harijan

société

43. Harijan Sevak Sangh

société

44. hartal

métier

45. Henry David Thoreau

penser / environnement

46. himsa

vie

47. Hind Swaraj

pouvoir

48. hindi

langue

49. Hindouisme

croire

50. Inde

pouvoir

51. indépendance

pouvoir

52. Indira Gandhi

pouvoir

53. Intouchable

société

54. Jacob Worm-Müller

pouvoir

55. Jaïnisme

croire

56. Jallianwala Bagh

mourir

57. jeûne

manger

58. John Ruskin

penser

59. Journée internationale de la non-violence

violence

60. Judaïsme

croire

61. Khadi

objet

62. Kirti Mandir

habiter

63. Krishna

croire

64. Kshatriya

pouvoir

65. Léon Tolstoï

art

66. Lord Ripon

pouvoir

67. Maharashtra

pouvoir

68. Mahatma

croire

69. Marche du sel

aller

70. Martin Luther King Jr

justice

71. Mohammad Ali Jinnah

pouvoir

72. Mohandas Karamchand Gandhi

nom

73. Natal Indian Congress

pouvoir

74. Nathuram Godse

mourir

75. Nelson Mandela

pouvoir

76. Non-violence

violence

77. Océan Indien

environnement

78. Pakistan

pouvoir

79. Pakistan occidental

pouvoir

80. Pakistan oriental

pouvoir

81. Pandit Nehru

pouvoir

82. parsisme

croire

83. patience

sentiment

84. Phoenix Settlement

habiter

85. Porbandar

habiter

86. Prison centrale de Yerwada

justice

87. Prix Nobel de la paix

paix

88. Prix Nobel de littérature

art

89. Quit India

aller

90. Rabīndranāth Thākur

art

91. Rashtra Pita

pouvoir

92. Richard Attenborough

art

93. rivière Sabarmati

environnement

94. Saint François d'Assise

coire

95. sanskrit

langue

96. Sarvodaya

art

97. Satish Kumar

éducation

98. satyāgraha

vérité

99. satyagrahi

vérité

100. Sevagram Ashram

habiter

101. Shudra

faire

102. Sikhisme

croire

103. swadeshi

pouvoir

104. swaraj

pouvoir

105. tamoul

langue

106. Temps modernes

art

107. Tenzin Gyatso

croire

108. théosophie

penser

109. Tolstoy Farm

habiter

110. UNESCO

pouvoir

111. Unto This Last

art

112. Vaishya

commerce

113. Vallabhbhai Patel

pouvoir

114. varna

société

115. Vegetarian Society

manger

116. Wardha